ありがとう、おっちゃん

ありがとう、おっちゃん

2019年8月27日 20時06分

夏休みの里帰りや家族旅行。

子ども連れで出かける機会が増える時期ですが、子どもが大声で泣いたり、はしゃいだりすると、気になるのは「社会の視線」です。

ネット上では、子ども連れで出歩くことに対する厳しい非難の声が後を絶ちません。そんな中、ある出来事を経験した母親は、つぶやきました。

「ありがとう、おっちゃん」

(ネットワーク報道部記者 大窪奈緒子 斉藤直哉 和田麻子)

子ども連れで出かける機会が増える時期ですが、子どもが大声で泣いたり、はしゃいだりすると、気になるのは「社会の視線」です。

ネット上では、子ども連れで出歩くことに対する厳しい非難の声が後を絶ちません。そんな中、ある出来事を経験した母親は、つぶやきました。

「ありがとう、おっちゃん」

(ネットワーク報道部記者 大窪奈緒子 斉藤直哉 和田麻子)

新幹線で大泣きされ…

ミュージシャンの剣樹人さんが、2歳半になる娘の「イヤイヤ期」について書いた投稿がネット上で大きな反響を呼んでいます。

剣さんがこの夏、実家がある長野県から東京に戻るため、娘と2人で新幹線に乗っていた時の出来事を書いた投稿によると、途中から娘の機嫌が悪くなっていったということです。

剣さんが額の汗をぬぐったというささいなことがきっかけで、ついに「おでこ違う!」と大声で叫び、泣き始めました。

すると後ろの席の乗客から「うるさい!」とどなられ、剣さんはデッキへ移動してあやしましたが、イヤイヤ期の娘は、「パパ違う」「パパやだ」といっこうに泣きやみません。

今度はその様子を見たほかの乗客から「誘拐のおそれがある」と警察に通報され、停車した駅で警察官から事情を聞かれる事態に。

身分証を見せたり、妻にその場で電話したりして、ようやく疑いが晴れたということで、こうしたてんまつをネットに投稿したところ、「うちの子もイヤイヤ期まっさかりで大変です」とか、「父親が子育てすることへの偏見だ」などと大きな反響が寄せられました。

剣さんがこの夏、実家がある長野県から東京に戻るため、娘と2人で新幹線に乗っていた時の出来事を書いた投稿によると、途中から娘の機嫌が悪くなっていったということです。

剣さんが額の汗をぬぐったというささいなことがきっかけで、ついに「おでこ違う!」と大声で叫び、泣き始めました。

すると後ろの席の乗客から「うるさい!」とどなられ、剣さんはデッキへ移動してあやしましたが、イヤイヤ期の娘は、「パパ違う」「パパやだ」といっこうに泣きやみません。

今度はその様子を見たほかの乗客から「誘拐のおそれがある」と警察に通報され、停車した駅で警察官から事情を聞かれる事態に。

身分証を見せたり、妻にその場で電話したりして、ようやく疑いが晴れたということで、こうしたてんまつをネットに投稿したところ、「うちの子もイヤイヤ期まっさかりで大変です」とか、「父親が子育てすることへの偏見だ」などと大きな反響が寄せられました。

医療機関でさえ…

交通機関だけではありません。

ネット上には、さまざまな場所でつらい目に遭ったという体験談が上がっています。

中には、病院で手術を受ける時にイヤイヤ期の子どもが泣き叫び、医師から心ないことばをかけられたという母親も。

「周囲に申し訳ない一方、息子の恐怖心も理解できる。そこへ、医師が一言。『我慢できないんですかね』」

ネット上には、さまざまな場所でつらい目に遭ったという体験談が上がっています。

中には、病院で手術を受ける時にイヤイヤ期の子どもが泣き叫び、医師から心ないことばをかけられたという母親も。

「周囲に申し訳ない一方、息子の恐怖心も理解できる。そこへ、医師が一言。『我慢できないんですかね』」

悲鳴の一方、非難の声も

SNS上には、イヤイヤ期の子どもがいると外出すること自体がつらいと嘆く声が多く上がっています。

「私は子連れ電車をなるべく控えてる身ですが、それでも電車に乗らねばならなくなった時…。『最低限の気遣いも出来ないまま普段から乗ってる人たち』のイメージに引っ張られてしまうのは、とてもつらいです」

「妊婦が電車に乗れば故意にぶつかられるし、ベビーカーや泣きで文句言われるし。要は、子連れは外出るなってことでしょ。もう、こんな子育てしにくい日本で子育てサバイバルする自信無くした」

一方で、交通機関や飲食店での子どもの泣き声が許せないという声も。

「まだ赤ちゃんまでなら許せる。幼稚園以上はだめ。電車の中に子供がいたら私は車両を変える」

中には、「社会が子連れの人たちに冷たい」という声に対して、「しつけをしていない親の問題だ」と非難する書き込みもあります。

「すべて親の対応が問題なだけ。満員電車にベビーカーは凶器だね」

「私は子連れ電車をなるべく控えてる身ですが、それでも電車に乗らねばならなくなった時…。『最低限の気遣いも出来ないまま普段から乗ってる人たち』のイメージに引っ張られてしまうのは、とてもつらいです」

「妊婦が電車に乗れば故意にぶつかられるし、ベビーカーや泣きで文句言われるし。要は、子連れは外出るなってことでしょ。もう、こんな子育てしにくい日本で子育てサバイバルする自信無くした」

一方で、交通機関や飲食店での子どもの泣き声が許せないという声も。

「まだ赤ちゃんまでなら許せる。幼稚園以上はだめ。電車の中に子供がいたら私は車両を変える」

中には、「社会が子連れの人たちに冷たい」という声に対して、「しつけをしていない親の問題だ」と非難する書き込みもあります。

「すべて親の対応が問題なだけ。満員電車にベビーカーは凶器だね」

『子ども連れ歓迎!』を誤解してほしくない

実際に、親のマナーの悪さを指摘する声もあります。

SNS上では、今、こんな書き込みが話題になっています。

熊本県で子育てに役立つ情報などを母親向けに発信しているフリーペーパー、「ワイヤーママ」の特集記事。

マナーを守ってこその「子ども連れOK」

SNS上では、今、こんな書き込みが話題になっています。

熊本県で子育てに役立つ情報などを母親向けに発信しているフリーペーパー、「ワイヤーママ」の特集記事。

「子ども連れOK」という飲食店を紹介する一方、『編集室からのお願い』として、こんな「ただし書き」をつけていました。

「子ども連れOKというお店をご紹介していますが、子どもが何をしてもいいというわけではありません。子どもが騒いだり粗相してしまったときは、きちんとあやまり、子どもにも指導しましょう。また、食べ物を持ち込まない、替えたオムツは持ち帰るなど、親として守るべきマナーも大事です。きちんとルールやマナーをわきまえてお食事することで、子ども連れでランチを楽しめる環境がより広がるはずです」

この記事がツイッターの投稿で「子育て雑誌、こんなことまで親に注意しないといけないなんて大変だな…。お店はもっと苦労してるんだろうなぁ」と紹介されると、同意する形で、マナーの悪い親が実際にいるという声が上がりました。

「飲食店の店内でかけっこ、ドリンクバーで飲まないのにジュースを混ぜては捨てる、子供を放置して自分達は遊んでいて、全く注意しない」

「ワイヤーママ熊本」の松田大輔編集長に「ただし書き」をつけた理由を尋ねたところ、取材した飲食店から「子どもが騒いだり粗相をしてしまったりするのは仕方がないけれど、いけないことをしたらきちんと叱ることは忘れないでほしい」といった声が多く寄せられたため、メッセージを添えたということです。

自身も子育て中だという松田編集長は、「ママや子どもたちに心から勧められるお店なのに、一部のマナーの悪いふるまいを警戒するあまり、その情報を届けることができないのはとても残念です。私たちのマナーが向上すれば、お店側も声を大にして『子連れ大歓迎です!』と言いやすい環境になります。お店と子連れの客の双方が気持ちよく過ごせるようになれば、もっともっと子連れで出かけやすい、子育てしやすい街が実現できるのではないでしょうか」と話していました。

「子ども連れOKというお店をご紹介していますが、子どもが何をしてもいいというわけではありません。子どもが騒いだり粗相してしまったときは、きちんとあやまり、子どもにも指導しましょう。また、食べ物を持ち込まない、替えたオムツは持ち帰るなど、親として守るべきマナーも大事です。きちんとルールやマナーをわきまえてお食事することで、子ども連れでランチを楽しめる環境がより広がるはずです」

この記事がツイッターの投稿で「子育て雑誌、こんなことまで親に注意しないといけないなんて大変だな…。お店はもっと苦労してるんだろうなぁ」と紹介されると、同意する形で、マナーの悪い親が実際にいるという声が上がりました。

「飲食店の店内でかけっこ、ドリンクバーで飲まないのにジュースを混ぜては捨てる、子供を放置して自分達は遊んでいて、全く注意しない」

「ワイヤーママ熊本」の松田大輔編集長に「ただし書き」をつけた理由を尋ねたところ、取材した飲食店から「子どもが騒いだり粗相をしてしまったりするのは仕方がないけれど、いけないことをしたらきちんと叱ることは忘れないでほしい」といった声が多く寄せられたため、メッセージを添えたということです。

自身も子育て中だという松田編集長は、「ママや子どもたちに心から勧められるお店なのに、一部のマナーの悪いふるまいを警戒するあまり、その情報を届けることができないのはとても残念です。私たちのマナーが向上すれば、お店側も声を大にして『子連れ大歓迎です!』と言いやすい環境になります。お店と子連れの客の双方が気持ちよく過ごせるようになれば、もっともっと子連れで出かけやすい、子育てしやすい街が実現できるのではないでしょうか」と話していました。

ピンチをどう乗り切る?

では、子どもが泣きだして、叱っても言い聞かせてもどうしようもなくなった時、どう乗り切ればよいのでしょうか?

SNS上では、苦労の末に生み出されたさまざまな工夫が紹介されています。

子どもの気を引くシールは必需品

SNS上では、苦労の末に生み出されたさまざまな工夫が紹介されています。

「私はシール持ち歩いててイヤイヤ期の子供には結構有効」

子どもがぐずり始めるとシールを見せてピンチを乗り切るというすべのほか、ブドウの冷凍菓子やキャラクターものの菓子など、子どもの好きな甘いお菓子を切り札に使うという人も。

「上の9歳の子どもがアイスを食べていると、1歳の子(絶賛イヤイヤ期)も食べてみたくてギャン泣きするんで困り果てていたのですが、コンビニで見つけたコレで万事解決しました」

中には、仰天の荒技を生み出したというつわものも。

「娘9歳の母親です。参考になるかわかりませんが、娘がイヤイヤ期の時に本人以上に『イヤイヤイヤイヤ~!』と床を転がりまくってだだこねを見せたらピタッと止まりました。やるのにけっこう勇気がいりましたが…」

子どもがぐずり始めるとシールを見せてピンチを乗り切るというすべのほか、ブドウの冷凍菓子やキャラクターものの菓子など、子どもの好きな甘いお菓子を切り札に使うという人も。

「上の9歳の子どもがアイスを食べていると、1歳の子(絶賛イヤイヤ期)も食べてみたくてギャン泣きするんで困り果てていたのですが、コンビニで見つけたコレで万事解決しました」

中には、仰天の荒技を生み出したというつわものも。

「娘9歳の母親です。参考になるかわかりませんが、娘がイヤイヤ期の時に本人以上に『イヤイヤイヤイヤ~!』と床を転がりまくってだだこねを見せたらピタッと止まりました。やるのにけっこう勇気がいりましたが…」

個室や子ども専用車両も

新幹線のような、閉ざされた空間ではどうすればいいのでしょうか。

東海道新幹線を運行するJR東海の担当者に話を聞くと、新幹線には体の不自由な人が優先的に使える「多目的室」と呼ばれる個室が設置されていて、空いていれば、子どもの体調が悪くなったり授乳が必要になったりした時に利用できる場合があるので、乗務員に声をかけてほしいということです。

さらに、JR東海では、9年前から、子ども連れで出かける人たちのためのサービスも行っています。

東海道新幹線を運行するJR東海の担当者に話を聞くと、新幹線には体の不自由な人が優先的に使える「多目的室」と呼ばれる個室が設置されていて、空いていれば、子どもの体調が悪くなったり授乳が必要になったりした時に利用できる場合があるので、乗務員に声をかけてほしいということです。

さらに、JR東海では、9年前から、子ども連れで出かける人たちのためのサービスも行っています。

帰省客が多くなるお盆や年末年始などの時期に、子ども連れ専用の「ファミリー車両」を設けているのです。

ことしの夏は、7月から9月の週末などに、1日に数本、各車両に1両ずつ設けているということです。

事前の予約が必要ですが、子どもが動き回ったり大きな荷物があったりすることを想定して、予約した人たちには人数よりも1人分多く席が確保されるということです。

これまでに、延べ8万人が利用していて、リピーターも増えていることから、対象となる本数を年々増やしているということです。

JR東海広報室は「車内で快適に過ごしてもらえるよう乗務員が巡回しているので、ファミリー車両でなくても何かあれば声をかけてください」と話しています。

ことしの夏は、7月から9月の週末などに、1日に数本、各車両に1両ずつ設けているということです。

事前の予約が必要ですが、子どもが動き回ったり大きな荷物があったりすることを想定して、予約した人たちには人数よりも1人分多く席が確保されるということです。

これまでに、延べ8万人が利用していて、リピーターも増えていることから、対象となる本数を年々増やしているということです。

JR東海広報室は「車内で快適に過ごしてもらえるよう乗務員が巡回しているので、ファミリー車両でなくても何かあれば声をかけてください」と話しています。

専門家“明確な規範がない”

そもそも、子ども連れの親と社会との「摩擦」は、なぜ起きているのでしょうか。

教育学が専門で、交通機関と育児との関係についての著書がある福山市立大学の弘田陽介准教授に聞きました。

弘田准教授によると、20年ほど前までは子ども連れの親に対する周囲の視線がより厳しかったこともあり、親のほうがトラブルを避けるために出かけるのを諦めるような傾向がありましたが、最近になって「外出したい」という親の気持ちが少しずつ周囲に受け入れられるようになってきたということです。

ただ、病気の患者や高齢者、妊娠中の女性などが交通機関などの公共の場で配慮されるべきだという認識が確立されているのに比べ、子育て中の親については社会の規範が明確ではないため、人によって受け止め方が異なり、摩擦が起きているとみています。

弘田准教授によると、20年ほど前までは子ども連れの親に対する周囲の視線がより厳しかったこともあり、親のほうがトラブルを避けるために出かけるのを諦めるような傾向がありましたが、最近になって「外出したい」という親の気持ちが少しずつ周囲に受け入れられるようになってきたということです。

ただ、病気の患者や高齢者、妊娠中の女性などが交通機関などの公共の場で配慮されるべきだという認識が確立されているのに比べ、子育て中の親については社会の規範が明確ではないため、人によって受け止め方が異なり、摩擦が起きているとみています。

「かつて子育てをしていた世代からは我慢や忍耐を求められるかもしれないが、それは今の時代に合っていない。すぐに答えを出すのは難しいが、子どもというのは思いどおりになるものではない。社会がより優しいまなざしを育んでいかなくてはならないのではないか」(弘田准教授)

ありがとう、おっちゃん

ネット上には、こんなエピソードも紹介されています。

たまたま、通りかかった“おっちゃん”の優しさに救われたという母親のものです。

たまたま、通りかかった“おっちゃん”の優しさに救われたという母親のものです。

「娘が1歳の頃、これぞイヤイヤ期!とばかりに道端に座り込んで泣きわめいた。私が買い物袋と3人分の荷物を持って立ち尽くしてると、おっちゃんが『元気だなぁ!頑張れ~!』と通り過ぎた。ありがとう、おっちゃん。あの日、おっちゃんが笑ってくれたおかげで私は娘に大声を上げずに済んだ事、今も思い出すよ。おっちゃんは何かしてくれたわけじゃない、ただ笑ってくれただけ。でも、それだけで、なんかほっとしたんだよね」

少しずつ、答えに向かって

多くの人たちが行き交う公共のスペースで、幼い子どもの泣き声や騒々しい行動はどこまで許容されるのか。

その状況によって、人によって、考え方はさまざまだと思います。

でも、ほうっておくと「摩擦」はこれからも多くの人をいらだたせ、傷つけていくことになります。

このテーマをみんなで考えて、少しずつ、答えを探していきませんか?

NHKでは、特設サイト「“孤育て”ひとりで悩まないで」で、子育てをめぐるさまざまな問題について、ご意見を募集しています。

サイト内の投稿フォームを通じてご意見をお寄せください。

あなたは、どう考えますか?

その状況によって、人によって、考え方はさまざまだと思います。

でも、ほうっておくと「摩擦」はこれからも多くの人をいらだたせ、傷つけていくことになります。

このテーマをみんなで考えて、少しずつ、答えを探していきませんか?

NHKでは、特設サイト「“孤育て”ひとりで悩まないで」で、子育てをめぐるさまざまな問題について、ご意見を募集しています。

サイト内の投稿フォームを通じてご意見をお寄せください。

あなたは、どう考えますか?

ガス給湯器の選び方とは? 失敗しないための5つのポイントとは?

ガス給湯器の選び方とは? 失敗しないための5つのポイントとは?

お湯がご家庭で手軽に使えるガス給湯器。身近な存在ですが、新居建築や故障・買い替えの際に「いざ新しいガス給湯器を選ぼう!」となるとどれを買ったら良いか悩んでしまうかもしれませんね。ご家庭のニーズに合うガス給湯器はどう選んだらいいのか、5つの選び方のポイントをご紹介します。

ガス給湯器の選び方って? 何に注目すればいいの?

ガス給湯器には様々な種類があるのはご存知ですか? また、住宅の仕様によって設置ができるもの・できないものがあります。

ガス給湯器の選び方のポイントは5つです。

ガス給湯器の選び方のポイントは5つです。

【ガス給湯器の選び方1】タイプを選ぶ

TOKYOGAS

ガス給湯器には主に以下の3種類があります。

・給湯だけできる「給湯器」

・給湯と追い焚きができる「風呂給湯器」

・給湯と追い焚きに加えて、床暖房・ミストサウナなど様々な用途に対応した「暖房風呂給湯器」

ライフスタイルに合わせて、どの種類がお家にあうか、表から選んでみてくださいね。

・給湯だけできる「給湯器」

・給湯と追い焚きができる「風呂給湯器」

・給湯と追い焚きに加えて、床暖房・ミストサウナなど様々な用途に対応した「暖房風呂給湯器」

ライフスタイルに合わせて、どの種類がお家にあうか、表から選んでみてくださいね。

【ガス給湯器の選び方2】給湯能力(号数)を選ぶ

条件:冬場水温5℃のとき、シャワー43℃で約12ℓ/分、台所35℃で約5ℓ/分の場合

※この図の内容は、配管条件〈配管長・配管径・配管経路〉・給水圧・給水温により異なる場合があります。

TOKYOGAS

※この図の内容は、配管条件〈配管長・配管径・配管経路〉・給水圧・給水温により異なる場合があります。

TOKYOGAS

タイプを決めたらガス給湯器の給湯能力を選びます。

単位は「号数」。「水温+25℃」のお湯を1分間に何リットル出せるかということを示しています。号数が大きいほど、一度に大量のお湯を使うことができますよ。

お湯を同時に最大どれくらい使うかをシミュレーションし、最適な「号数」を選びましょう。

夕方にキッチンとお風呂でお湯を同時に使うご家庭は多いものです。例えば、24号なら冬でもシャワーと給湯が同時に使えますよ。

単位は「号数」。「水温+25℃」のお湯を1分間に何リットル出せるかということを示しています。号数が大きいほど、一度に大量のお湯を使うことができますよ。

お湯を同時に最大どれくらい使うかをシミュレーションし、最適な「号数」を選びましょう。

夕方にキッチンとお風呂でお湯を同時に使うご家庭は多いものです。例えば、24号なら冬でもシャワーと給湯が同時に使えますよ。

【ガス給湯器の選び方3】「自動」と「全自動」どちらが良いか

TOKYOGAS

給湯と追い焚きができる「風呂給湯器」には、「自動」と「全自動」の2つのタイプがあります。

「自動」・・・お風呂のお湯はり・自動停止・保温などを、ボタンひとつで自動的に行う

「全自動」・・・「自動」の機能だけではなく、お湯の量が少なくなったときに自動的に足し湯をしてくれる。排水の際に配管をキレイにしてくれるセルフクリーン機能がある機種も。

どちらがご自身のライフスタイルに合っているか考えてみてくださいね。

「自動」・・・お風呂のお湯はり・自動停止・保温などを、ボタンひとつで自動的に行う

「全自動」・・・「自動」の機能だけではなく、お湯の量が少なくなったときに自動的に足し湯をしてくれる。排水の際に配管をキレイにしてくれるセルフクリーン機能がある機種も。

どちらがご自身のライフスタイルに合っているか考えてみてくださいね。

【ガス給湯器の選び方4】エコジョーズ(省エネ高効率給湯器)にするかどうか

※1 RUF-A2405AW(A)の場合(従来型の一例)

※2 RUF-E2405AW(A)の場合(エコジョーズの一例)

※1、2ともJIS S 2109で定める測定方法により算定(ただしご使用状況により熱効率は異なります。)

TOKYOGAS

※2 RUF-E2405AW(A)の場合(エコジョーズの一例)

※1、2ともJIS S 2109で定める測定方法により算定(ただしご使用状況により熱効率は異なります。)

TOKYOGAS

「エコジョーズ」は、今まで使わずに捨てられていた排気の熱も上手に利用して水を温める潜熱回収型のガス給湯器。従来よりも少ないガス量で、効率よくお湯が作れます。

「エコジョーズ」の詳細はこちら

東京ガスでは、ガス温水床暖房をご利用中で、更にエコジョーズもご利用の方にとってもお得なガス料金の割引プランをご用意しています。コチラもチェックしてみてくださいね。

「暖らんぷらん」の詳細はこちら

「エコジョーズ」の詳細はこちら

東京ガスでは、ガス温水床暖房をご利用中で、更にエコジョーズもご利用の方にとってもお得なガス料金の割引プランをご用意しています。コチラもチェックしてみてくださいね。

「暖らんぷらん」の詳細はこちら

【ガス給湯器の選び方5】設置場所を確認する

Rinnai

まずは、ガス給湯器の設置場所を確認しましょう。

【戸建住宅の場合】

屋外壁掛・屋外据置・屋内設置

【マンションなど、集合住宅の場合】

玄関横のメーターボックス内やベランダなど屋外に設置するものが多いですが、室内設置型もあります。

悩んだら管理会社や建設会社などに確認してみてください。

【戸建住宅の場合】

屋外壁掛・屋外据置・屋内設置

【マンションなど、集合住宅の場合】

玄関横のメーターボックス内やベランダなど屋外に設置するものが多いですが、室内設置型もあります。

悩んだら管理会社や建設会社などに確認してみてください。

充実したサポート体制が魅力! ガス給湯器を買うなら東京ガスで!

TOKYOGAS

東京ガスなら、ガス給湯器だけではなく設置や料金プランの相談もできます。購入後は、年中無休で修理受付もしているので安心です。

更に、「ガス機器スペシャルサポート」に加入すれば、故障時の修理費だけではなく故障による買い替えもサポートしてくれますよ! まずは気軽に相談してみてくださいね。

更に、「ガス機器スペシャルサポート」に加入すれば、故障時の修理費だけではなく故障による買い替えもサポートしてくれますよ! まずは気軽に相談してみてくださいね。

フッ化水素の韓国向け輸出許可 管理強化後初めて

フッ化水素の韓国向け輸出許可 管理強化後初めて

韓国の産業通商資源省は30日、日本政府が7月から輸出管理を強化した韓国向けの半導体材料3品目のうち、半導体の洗浄に使う「フッ化水素」の輸出が許可されたと明らかにした。管理強化後、初めてとなる。日本からの供給停止が長引くと半導体を主力とする韓国のサムスン電子などに打撃となるほか、日本企業にとっても輸出が滞ることで、業績への影響が懸念されていた。

経済産業省は7月4日から、フッ化水素とスマートフォンの有機ELディスプレーに用いるフッ化ポリイミド、半導体の基板に塗るレジスト(感光材)の3品目を対象に、輸出案件ごとに個別許可を求めるよう改めた。このうち、レジストについてはすでに韓国向け輸出の個別許可を出した。許可が出たのはフッ化水素が2品目となる。

フッ化水素の日本からの輸出量に占める韓国向け輸出は昨年まで7年連続で9割を超えた。ただ足元では管理強化の影響が出ている。財務省が29日に公表した品目別の貿易統計で、フッ化水素の韓国向け輸出量は7月に479トンと前年同月から82.4%減った。前月比でも83.6%減少した。

許可を取るための手続きは煩雑で、日本企業がこうした品目を今後、安定的に輸出できるかはなお不透明だ。材質や性能を示す資料のほか、兵器に使われる恐れが強いフッ化水素では納入先の韓国企業の調達実績、最終製品の生産状況を示す書類などの提出も必要だ。

◆◇地場者の立ち話~番外編~◇◆2019.08.31

=================

◆◇地場者の立ち話~番外編~◇◆

=================

T「今週の相場は波乱的に始まったものの、終わってみれば下値の底堅さが改めて確認されたという1週間だった。」

M「そうだな。先週末に米中が互いに報復措置を発表したことで、週明けは波乱相場で始まった。」

T「日経平均は2万円が再び意識されるかという水準まで売られたが、今回もその辺りでは下げ渋り見せていた。」

M「ああ。ドル円も1ドル105円割れとなり、104円台まで突っ込んだんだが、結局その日の内に105円台まで戻しているからな。」

T「日経平均2万円、ドル円相場1ドル105円という水準は、かなり強固に思えてくる。例え一時的に突っ込んで割り込んだとしても、すぐに戻せてしまうような印象も強い。」

M「そうだな。まるで時間をかけて地面を固めているような感じだ。悪くない。」

T「ああ。今週は米中摩擦激化ということから売られて始まったものの、その後米中が話し合いに前向きな姿勢を示したことで、買い戻される動きになっている。」

M「今週終わってみれば、行って来いだ。日経平均もTOPIXも先週末時点とほぼ同じ水準まで戻して今週終えている。」

T「ああ。日経平均は週間ベースで僅かにマイナスとなっているが、TOPIXは続伸となった。」

M「今週は8月最終週ということもあり、ドレッシング的な買いも見られたのかも知れない。ただやはり米中が歩み寄る姿勢を引き続き見せていると言うことが示されたのが、やはり安心感に繋がっているんだろう。」

T「そうだな。ただ9/1からの関税がもしかして撤回されるのではとの期待も週末へ向けて強かった要因との見方も多い。」

M「ああ。撤回はしなくても発動を延期するとか、そういった期待は確かに強まっていたと言える。」

T「トランプ大統領もその可能性があるような事も言っていたし、中国も9月に対面協議を行うなら、新たな追加関税を辞めるべきだとの見解を示していた。」

M「もし発動延期となれば、米国株も日本株もひとまず爆上げが想定される。なんせ、8月相場の波乱は、トランプ大統領が対中関税第4弾を9/1から発動させると言い出したことから始まったんだからな。」

T「ああ。それが延期されれば確かに8月に下げた分を戻したって不思議はない。」

M「売り方にしてみれば、もしそうなれば大変なことになるため、週末へ向けて買い戻せざるを得なかったと言える。」

T「その為週末へ向けて戻す相場になったんだが・・。」

M「どうも9/1から関税発動はされそうだな。」

T「ああ。トランプ大統領が正式に通知したようだし、予定通り中国からの家電や衣料品など約1100億ドル分に15%の追加関税を掛けるようだ。」

M「これにより中国も報復関税を9/1から発動するだろうな。果たしてこんな状況で米中協議が出来るのかどうか・・。」

T「やはり最悪なのが、歩み寄らずに決裂すると言うことだ。協議続けるならまだ良いのだが・・。」

M「ただ協議しても、まとまるのかどうか・・。結局、どちらかが大きく譲歩しないと厳しいからな。」

T「トランプ大統領は大統領選を睨んで、対中強硬姿勢はそう大きくは崩せないだろうし、中国も今年10月に建国70周年となり、大規模な式典を予定している。その前に譲歩する姿勢など見せられないだろう。」

M「ただ中国は出来れば70周年を前に、米中問題を大きく進展させたいという事も考えられる。」

T「確かに・・。だからといって大きく譲歩するとは思えないが、歩み寄る姿勢は見せ続ける可能性はありそうだ。」

M「このままでは10/1から、米国は既に関税発動している中国製品2500億ドル分について、税率引き上げる予定なんだからな。」

T「そうだな。9月は大きく進展が見られれば良いのだが・・。」

M「取りあえず週明けの日本株どういった動き見せるのか注目だな。」

T「ああ。週明け米国は祝日だが、トランプ大統領や中国から、また何か発言出てくる可能性もあり注目したい。」

M「特に中国だな。9/1から関税発動された場合、果たして引き続き歩み寄る姿勢を見せてくるのかどうか・・。見せてくれば安心感も出るだろうからな。」

T「そうだな。期待したいモンだ。」

◆◇地場者の立ち話~番外編~◇◆

=================

T「今週の相場は波乱的に始まったものの、終わってみれば下値の底堅さが改めて確認されたという1週間だった。」

M「そうだな。先週末に米中が互いに報復措置を発表したことで、週明けは波乱相場で始まった。」

T「日経平均は2万円が再び意識されるかという水準まで売られたが、今回もその辺りでは下げ渋り見せていた。」

M「ああ。ドル円も1ドル105円割れとなり、104円台まで突っ込んだんだが、結局その日の内に105円台まで戻しているからな。」

T「日経平均2万円、ドル円相場1ドル105円という水準は、かなり強固に思えてくる。例え一時的に突っ込んで割り込んだとしても、すぐに戻せてしまうような印象も強い。」

M「そうだな。まるで時間をかけて地面を固めているような感じだ。悪くない。」

T「ああ。今週は米中摩擦激化ということから売られて始まったものの、その後米中が話し合いに前向きな姿勢を示したことで、買い戻される動きになっている。」

M「今週終わってみれば、行って来いだ。日経平均もTOPIXも先週末時点とほぼ同じ水準まで戻して今週終えている。」

T「ああ。日経平均は週間ベースで僅かにマイナスとなっているが、TOPIXは続伸となった。」

M「今週は8月最終週ということもあり、ドレッシング的な買いも見られたのかも知れない。ただやはり米中が歩み寄る姿勢を引き続き見せていると言うことが示されたのが、やはり安心感に繋がっているんだろう。」

T「そうだな。ただ9/1からの関税がもしかして撤回されるのではとの期待も週末へ向けて強かった要因との見方も多い。」

M「ああ。撤回はしなくても発動を延期するとか、そういった期待は確かに強まっていたと言える。」

T「トランプ大統領もその可能性があるような事も言っていたし、中国も9月に対面協議を行うなら、新たな追加関税を辞めるべきだとの見解を示していた。」

M「もし発動延期となれば、米国株も日本株もひとまず爆上げが想定される。なんせ、8月相場の波乱は、トランプ大統領が対中関税第4弾を9/1から発動させると言い出したことから始まったんだからな。」

T「ああ。それが延期されれば確かに8月に下げた分を戻したって不思議はない。」

M「売り方にしてみれば、もしそうなれば大変なことになるため、週末へ向けて買い戻せざるを得なかったと言える。」

T「その為週末へ向けて戻す相場になったんだが・・。」

M「どうも9/1から関税発動はされそうだな。」

T「ああ。トランプ大統領が正式に通知したようだし、予定通り中国からの家電や衣料品など約1100億ドル分に15%の追加関税を掛けるようだ。」

M「これにより中国も報復関税を9/1から発動するだろうな。果たしてこんな状況で米中協議が出来るのかどうか・・。」

T「やはり最悪なのが、歩み寄らずに決裂すると言うことだ。協議続けるならまだ良いのだが・・。」

M「ただ協議しても、まとまるのかどうか・・。結局、どちらかが大きく譲歩しないと厳しいからな。」

T「トランプ大統領は大統領選を睨んで、対中強硬姿勢はそう大きくは崩せないだろうし、中国も今年10月に建国70周年となり、大規模な式典を予定している。その前に譲歩する姿勢など見せられないだろう。」

M「ただ中国は出来れば70周年を前に、米中問題を大きく進展させたいという事も考えられる。」

T「確かに・・。だからといって大きく譲歩するとは思えないが、歩み寄る姿勢は見せ続ける可能性はありそうだ。」

M「このままでは10/1から、米国は既に関税発動している中国製品2500億ドル分について、税率引き上げる予定なんだからな。」

T「そうだな。9月は大きく進展が見られれば良いのだが・・。」

M「取りあえず週明けの日本株どういった動き見せるのか注目だな。」

T「ああ。週明け米国は祝日だが、トランプ大統領や中国から、また何か発言出てくる可能性もあり注目したい。」

M「特に中国だな。9/1から関税発動された場合、果たして引き続き歩み寄る姿勢を見せてくるのかどうか・・。見せてくれば安心感も出るだろうからな。」

T「そうだな。期待したいモンだ。」

COBOLに罪はない トップ自ら情報戦略を 論説委員長 原田亮介

COBOLに罪はない トップ自ら情報戦略を

論説委員長 原田亮介

-

2019/8/12 2:00

日本経済新聞 電子版

日本の活力低下の一因はデジタル化の出遅れにある。まず手を着けるべきは、古びた情報システムの刷新だろう。改修できる人材の枯渇も迫っている。デジタル化による爆発的な変化に企業が適応するには、トップ自らが情報戦略を主導する必要がある。

「COBOL」というプログラミング言語がある。1959年に業務用に開発され、金融機関などの基幹システムでは依然として現役だ。統計不正で問題となった厚生労働省の毎月勤労統計にも使われていることが話題になった。

IT企業がどの言語でシステム案件を受注しているかの調査結果をみるといまもJavaに次いで多い。だが老朽システムの保守が多く、斬新なサービスにつながるプロジェクトではまず使われない。若手技術者にも人気がない。

古いシステムを温存するツケは明らかだ。経済産業省が18年9月に公表したDX(デジタルトランスフォーメーション)リポートには、ユーザー企業の悩みが表れる。金融や商社・流通など8割の企業が老朽システムを抱え、7割の企業が「有識者がいない、ブラックボックス化している」といった理由でデジタル化の足かせだと答えた。

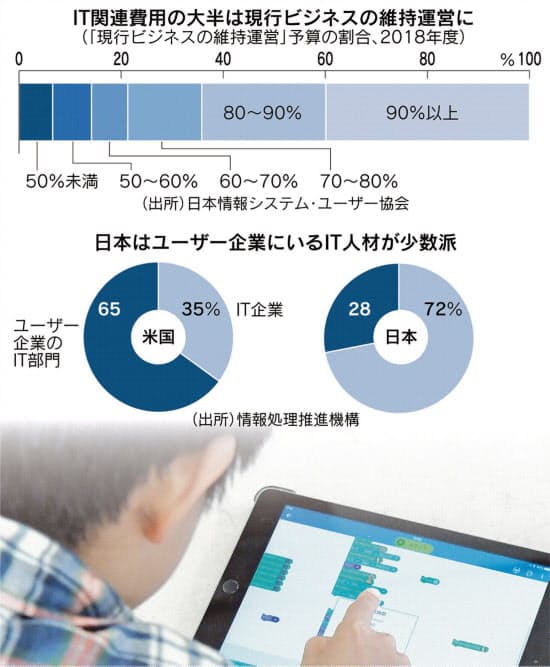

ランニングコストも高い。日本情報システム・ユーザー協会の調査では、多くの企業がIT予算全体の8割以上を既存の事業システムの維持運営に費やし、比率はこれまでほとんど変わらない。

デジタル化で日本を上回る勢いがある中国の新興企業はいきなり低コストで最新システムを導入した。デジタル化はビジネスのやり方を非連続的に変え、ITで事業を素早く変えるものが勝者になる。

メガバンクのような、合併に伴う巨大システムの統合がいかにリスクとコストを伴うか。7月にようやく移行が終了したみずほフィナンシャルグループの例から明らかだ。

IT人材が情報システム会社に集中する問題もある。どうシステム化するか決める要件定義などができる人材がユーザー企業に足りない。

日米を比べると偏在は明らかだ。日本ではIT人材の7割がIT企業におり、ユーザー企業には3割しかいない。米国ではユーザー企業が65%で、IT企業は35%だ。日本では時に発注の「丸投げ」が起きるが、米国ではITを事業にどう生かすかユーザー目線が徹底されやすい。

複雑に絡み合う問題は経営全体で引き受けるしかない。野村総合研究所の前理事で6月に「IT負債」を著した室脇慶彦氏(情報処理推進機構参与)は、今後は経営者自身が情報システムに関与することが不可欠だと訴える。

「最高財務責任者(CFO)には最高経営責任者(CEO)をけん制する機能があるが、最高情報責任者(CIO)はどうだろうか」。システム部門が期限と予算を必死で守っても所詮は「部分最適」だ。「システムは組織の鏡。すべてのビジネスはITなしに成り立たない。だから経営者自身がITを使いこなせないといけない」と話す。

「仲間内のコミュニケーションがあうんの呼吸でできるから、日本には優秀な現場が生まれた。だがインターネットの普及でコミュニケーションコストは劇的に減った。社内の他部門や社外、海外との連携という全体最適の時代なのに、いまだに部分最適が幅をきかせている」と話す。

変化はある。情報システム会社のTISは、住宅金融支援機構から基幹システムの刷新を受注。COBOLをJavaにリライトして、18年に新システムに移行させた。この実績が功を奏し同様の開発案件が次々と舞い込む。

桑野徹社長は「金融系より産業系の企業の動きが素早い。グローバル競争があり、物を売ることからサービスを売ることへの変革に迫られているからだ」と話す。

ただ、望む時期にシステムを刷新できる会社はそう多くないだろう。情報システム会社の人員や体力にも限りがあり、業界では「今からだと3年待ち」との指摘もある。

室脇氏や坂村氏が電子立国のモデルとみる東欧のエストニア。人口は日本の100分の1の小国だが、世界の先端をゆく。個人データは氏名や住所、医療記録などを分別管理し、使われ方も住民自らチェックできる。カード1枚で公的手続きや医療などほとんどのサービスを受けられる。

電子立国は80年代の日本の代名詞ではなかったか。COBOLに罪はない。これから前面に出るべきは経営者であり、牛歩のような電子化を進めてきた政府ではないか。

宇宙の攻防(1) 米中戦争は宇宙から始まる

宇宙の攻防(1) 米中戦争は宇宙から始まる

■軍事情報を握る人工衛星を破壊せよ

地球を周回する中国の宇宙ステーションからレーザー砲が放たれ、米国の軍事衛星が次々と破壊される。通信網がまひし、機能不全に陥った米軍に「制宙権」を確保した中国軍が襲いかかる-。

日米の防衛関係者らの間で話題になった米国の近未来小説「ゴースト・フリート」の開戦シーンだ。小説ではこの後、中国軍は米ハワイを占領し、日本は中立を宣言。在日米軍は撤退し、用済みとなった戦闘機「F35」が沖縄に残される。

現実離れした描写もあるが、防衛省関係者は「宇宙から戦闘が始まった点は注目に値する。たかが小説とは言い切れない」。背景にあるのは、自国の人工衛星が突然攻撃される「宇宙の真珠湾攻撃(スペース・パールハーバー)」への危機感だ。この第一撃が、戦争の帰趨(きすう)を決めかねない。

高度に情報化された現代戦は人工衛星が不可欠だ。軍事通信、衛星利用測位システム(GPS)を通じた部隊の移動や巡航ミサイル攻撃、弾道ミサイルの早期警戒や地上の偵察など、多くの場面で鍵を握る。これらがまひすると陸海空軍は最新装備を生かせず、最悪の場合は敗戦に至る。核兵器の使用を含む核戦略も、厳重に秘匿された通信衛星の回線に支えられている。

だが、人工衛星は守りが脆弱(ぜいじゃく)だ。直径数センチの物体が衝突しただけでも機能を失う。防御用の重い装甲は、打ち上げに膨大なエネルギーが必要になるため装備できない事情がある。

衛星の機能はサイバー攻撃でも妨害できるが、難度は高い。これに対してミサイルや別の衛星による体当たり、電波妨害、レーザー照射などの攻撃は比較的容易で有効とされ、米中露などは多様な衛星攻撃兵器(ASAT)の開発を進めている。

トランプ米大統領は今年2月、陸海空軍や海兵隊などと並ぶ組織として「宇宙軍」を来年創設するため、大統領令に署名した。その前段階となる宇宙統合軍を年内に立ち上げる。背景にあるのは「宇宙強国」を掲げて急速に追い上げる中国への焦りだ。

習近平国家主席は2015年、宇宙やサイバー、電磁波などの戦闘領域を担う「戦略支援部隊」を人民解放軍に創設した。米科学者団体などによると、中国の偵察衛星や測位衛星の数は既に米国を上回る。16年には、解読が不可能とされる量子暗号通信の本格的な実験衛星を世界に先駆けて打ち上げた。圧倒的とされた米国の軍事的優位性は宇宙空間で崩れつつあるのだ。

米国は中露を念頭に、宇宙における自国への攻撃を想定した対抗演習「スペースフラッグ」を17年から実施している。防衛省防衛研究所の福島康仁主任研究官(宇宙政策)は「宇宙を制することは、戦いの勝敗を決める重要な鍵だ。衛星への攻撃兵器は、国際社会にとって大きな脅威となり得る」と指摘する。

◇

■衛星狙う宇宙戦、体当たり攻撃も 装備は、法制度は…日本どう対応

中国・北京。2015年9月、抗日戦争勝利70年の記念軍事パレードが各国の元首らを招いて天安門広場で行われた。注目を集めたのは迷彩色のミサイル「東風(DF)21D」。米空母を狙う兵器として知られるが、衛星攻撃ミサイルの元になったといわれる。

衛星を攻撃するミサイル技術は米国やロシア(旧ソ連)が冷戦期に確立。追い上げる中国は07年に衛星の破壊実験を行い技術力を実証した。その後も衛星を破壊しない形で発射実験を繰り返しており、米国防情報局(DIA)は今年2月に発表した報告書で「既に実戦配備している」とした。

弾道ミサイルの発射を探知する早期警戒衛星は、高度3万6千キロの静止軌道を周回する。中国は13年、高度約3万キロに達するミサイルを発射しており、早期警戒衛星を攻撃できるミサイルの開発も時間の問題だ。米国の早期警戒衛星は、北朝鮮などの弾道ミサイルから日本を守るための要でもあり、大きな脅威となる。

宇宙戦では他国の衛星に体当たりして攻撃する「キラー衛星」も威力を発揮する。中国は10年に地球近傍の低軌道で、16年には静止軌道で衛星同士の接近実験を行ったとされる。宇宙航空研究開発機構(JAXA)元国際部参事の辻野照久氏は「中国には非常時に国家総動員を行う体制があり、民間衛星による体当たりも想定される」と話す。

「宇宙では、もはや米国が安全に作戦行動を実施する特権を行使できなくなった」。米宇宙統合軍の司令官に就くジェイ・レイモンド空軍大将は今年6月、上院軍事委員会の公聴会でこう強調した。

米国の宇宙軍は東西冷戦下の1985年、旧ソ連の弾道ミサイルを宇宙空間などで破壊する「戦略防衛構想」(SDI)を進めていたレーガン政権下に設立されたのが始まりだ。通称「スターウォーズ計画」と呼ばれたが、米中枢同時テロを受けた米軍組織の見直しで2002年に解体され、核戦略などを担う戦略軍に吸収された。

復活を決めたのは中露が宇宙への軍事的進出を鮮明にしているためだ。レイモンド大将は「中露は米軍が宇宙で衛星に依存しきっていることに着目している」と述べ、宇宙空間が米軍のアキレス腱(けん)になりつつあるとの見方を示した。

衛星への攻撃は、ミサイルやキラー衛星を使うと大量の破片が宇宙ごみとしてまき散らされ、自国や第三国の衛星にも脅威となりかねない。そこで電波を使った通信妨害などの攻撃が現実的ともいわれる。

ロシアは14年に介入したウクライナ紛争で、通信妨害によってウクライナ軍の軍用通信を遮断し、自軍の優勢を確保した。米紙は昨年、中国が南シナ海のスプラトリー(中国名・南沙)諸島に電波妨害の装置を配備したと報じた。もしも配備が事実なら、南シナ海での有事に米軍の通信が阻害される恐れは十分にある。

日本も遅ればせながら対応を本格化させた。昨年12月に決定した防衛計画の大綱では宇宙やサイバー、電磁波といった「新領域」での防衛力整備を強調。防衛省は「現代戦を遂行する上で、宇宙空間は死活的に重要だ」と明言する。

日本が力を入れるのは衛星や宇宙ごみなどを地上から見張る宇宙状況監視(SSA)。日本の衛星に不審な物体が接近すれば、回避して被害を未然に防ぐ。現在はJAXAが行っているが、航空自衛隊も100人規模の専門部隊を発足させ、22年度に山口県でレーダーを稼働させる。衛星を攻撃するには軌道を正確に把握する必要があり、そのためにもSSAは不可欠だが、日本には衛星を攻撃する能力はほとんどない。

宇宙での奇襲攻撃は地上と同様に国連憲章に違反するが、実際に起きる可能性は否定できない。自国の衛星が攻撃を受けた場合、米国は相手国のミサイル基地などを破壊する対抗措置が可能だが、日本は憲法9条や「武力行使の新3要件」などで宇宙は対象外とされており、経済制裁などの措置しかできない。

多数の衛星が破壊され、自衛隊が完全にまひした場合、日本はどうするのか。宇宙戦をにらんだ装備や法制度に向け、議論を深める必要が出てきた。

米中露覇権争いが生む「宇宙ごみ」を回収、川崎重工「お掃除衛星」のスゴ技

米中露覇権争いが生む「宇宙ごみ」を回収、川崎重工「お掃除衛星」のスゴ技

PR

使い終わった人工衛星やロケットの破片などスペースデブリ(宇宙ごみ)が国際問題となっている。日本政府は今年6月、デブリの監視や除去の技術開発に取り組んでいくことを決めた。民間企業の間でも技術革新が進み、来年にはデブリを捕獲する装置や、デブリを減らすための技術の実証実験を行う衛星が次々と打ち上げられる予定だ。宇宙開発の覇権を争う米中露が出した宇宙ごみを、どこがかたづけるのか。日本の技術が確立されれば、新たな宇宙ビジネスのチャンスにつながる可能性もある。(安田奈緒美)

「人工流れ星」の技術でデブリ除去

6月末、大阪で開かれた20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)。国際メディアセンター内に設けられた内閣府の展示スペースで、デブリ除去を目指す日本企業3社の取り組みが紹介された。いずれも現在、実用化に向けて開発中の最先端技術だ。

会場に、幅数センチの細長い導電性のテープが展示されていた。手のひらに乗せても重量をほぼ感じない軽さだ。

テープは、あらかじめ人工衛星に搭載され、運用終了後に人工衛星本体から宇宙空間にのばすと、磁場の影響で減速させる力(ローレンツ力)が生じ、衛星の軌道が変わって大気圏に突入。デブリ化するのを防ぐ。来年にもこのテープを積んだ衛星を打ち上げる計画だ。

川重「防衛宇宙プロジェクト本部」で開発

来年中頃に実証衛星を打ち上げる計画で、自律航行でデブリに接近し、ごみの大きさなどを診断、除去を行う実験は世界初の快挙だ。

G20サミットの展示スペースで目立っていたのは、川崎重工が披露した除去衛星の模型だ。

同社の航空宇宙システムカンパニー防衛宇宙プロジェクト本部で技術開発を進めている。

PR

中国の衛星破壊実験でデブリ大量拡散

デブリの数は現在、宇宙空間に直径10センチ以上のものが2万個以上存在し、1ミリ以上のものになると1億個以上あるとされる。

秒速7~8キロ、拳銃の弾丸より速く移動するため、人工衛星や国際宇宙ステーションに衝突すれば、被害は深刻だ。衛星を運用する側もデブリ対策に迫られており、世界では衝突を回避するために衛星軌道変更する事例が年約100回行われているというリポートもある。

中国は2007年、地上から発射したミサイルで人工衛星を破壊する衛星攻撃兵器(ASAT)の実験を実施。大量の破片が軌道上にまき散らされ、国際的な批判を浴びた。米国と旧ソ連も、冷戦時代に衛星破壊実験を実施。1985年以降、行われていないが、宇宙ごみ問題が注目されるきっかけとなった。

宇宙開発をめぐっては、中国の習近平国家主席が「宇宙強国」を掲げ、軍民あげて邁進。インドは7月、月面探査車を搭載した無人月探査機を打ち上げ、来月に月の南極近くに軟着陸させる計画で、米中露だけでなく、大国間の技術競争が過熱している。

日本がルール作り主導

増え続ける可能性があるデブリ対策のためには、観測技術の向上だけでなく、除去と発生を減らす国際的な枠組みによる対策が急がれる。しかし、具体的な議論は進まない。デブリ除去に関する費用負担などで折り合いがついていないからだ。宇宙開発で多くのデブリを排出してきた米中露に対して、応分の責任を求める声は強いが、3カ国は衛星の打ち上げなどで利益を得ている各国が負担すべきだと考えている。

そこで日本政府は、デブリ対策の国際ルール策定を主導しようとしている。G20開催直前に開かれた国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)では、日本が主導する形で提案したデブリ低減に関する国際ガイドラインが採択され、安倍晋三首相はG20サミットでもデブリ対策の必要性を強調。平井卓也宇宙政策担当相も日本企業のデブリ除去技術の展示会場に直接足を運び視察した。

PR

ALEの蔵本さんは「サミットに参加された国内外の官僚や、メディア関係者に興味を持ってもらえた。日本の技術が世界のデブリ対策の中心になる可能性があることを理解してもらえたのでは」と手応えを話していた。