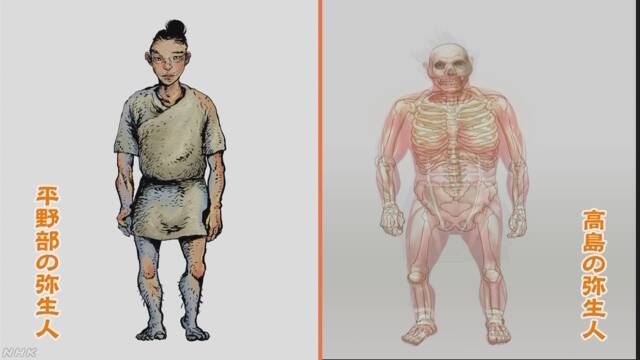

“マッチョ”な弥生人 その正体は!?

上半身だけ特別に発達した弥生人!

人類学者 海部陽介さん

「これは太い。上半身が頑丈でマッチョな感じがありますね」

一般的な弥生人の骨と比べ、異常に太く、しかも、上腕骨や鎖骨など上半身の骨が特別に発達した不思議な体型です。

九州西北部の島からも

海部さんは、一般的な弥生人との違いを詳しく調べました。

一般的な弥生人の男性の平均身長が推定162.6センチで、ヒョロッとしていたのに対し、高島の弥生人は、それより4センチほど低いものの、筋骨隆々で、胸や腕、首などが異常に発達していたことがわかりました。

しかもその体重は、推定でなんと77.2キロ!身長170センチ体重59キロの私よりも、実に18キロ重いのです。

しかもその体重は、推定でなんと77.2キロ!身長170センチ体重59キロの私よりも、実に18キロ重いのです。

CTスキャンで分析すると

筑波大学 足立和隆准教授足立准教授が活用したのが、CTスキャン。骨の断面図を分析することで、どの筋肉をどう使っていたかを推測します。その結果が次の画像です。

左側が、現代人の男性、右側が高島のマッチョな弥生人の上腕骨の断面図です。現代人の上腕骨の断面が丸っぽいのに対し、高島の弥生人の骨には、三角にとがったところがあるのが分かります。足立准教授は、この突起が、腕や肩を動かす三角筋によって、上腕骨が強く引っ張られていた証拠だといいます。強い負荷がかかると三角筋が太くなり、それに耐えられるように骨と接続している部分も太く変形します。

こうした突起が周囲3方向にできていたことから、腕をあらゆる方向に回したり引っ張ったりする動作を激しく繰り返していたのではないか。

足立准教授は、彼らが“舟のこぎ手”だったと推測しています。

足立准教授は、彼らが“舟のこぎ手”だったと推測しています。

マッチョな弥生人が運んでいたのは?

「この集団は、“貝の交易”をやっていた、つまり貝の運び屋だったんじゃないか」(海部さん)

銅鏡や祭器などの宝物が数多く並ぶ中、ひときわ目立っていたのが白い腕輪です。「貝輪」と呼ばれる装飾品で、当時の権力者が身につけていたとされています。この貝輪、弥生文化が花開いた佐賀や福岡など九州北部の各地で出土しています。

使われているのは「ゴホウラ」という巻き貝。九州近海ではなく、沖縄や奄美大島など南の海だけに生息しています。

使われているのは「ゴホウラ」という巻き貝。九州近海ではなく、沖縄や奄美大島など南の海だけに生息しています。

1000km以上の距離を、誰がどうやって運んできたのか、これまで大きな謎でした。

舟をこいで長距離移動!?

これは、埴輪などに描かれた絵を参考に作られた弥生時代の舟のイメージです。帆がなく、人のこぐ力だけで動かしていたとみられています。

高島の弥生人の独特なマッチョ体型は、舟をこいで長距離を移動していた証しではないかというのです。

高島の弥生人の独特なマッチョ体型は、舟をこいで長距離を移動していた証しではないかというのです。

「2000年前に、沖縄から舟をこいで九州まで貝を運んでいた集団がいたわけですね。今回の発見で、そうした運び屋たちの顔が少しずつ見えてきました」(海部さん)

浮かび上がる“貝の交易ルート”

こうしたことを踏まえて、木下教授は、赤い線で示した貝の交易ルートが存在したのではないか、九州北部の権力者に依頼されて島の人たちが海を渡り、こうした交易拠点をつないでいたのではないかと推測しています。

貝輪は権威の象徴

貝輪は、当時の社会を成り立たせるために不可欠だったと木下教授は言います。

稲作が日本に伝来した弥生時代、稲作は集落の多くの人々の協力なしには成り立ちませんでした。遠い南の海から運ばれてくる貝輪は、庶民には手が届かない極めて貴重なものです。木下教授は、権力者たちが農耕社会を運営するための「権威の象徴」として貝輪を利用していたと考えています。

どうして島の人が運び屋を

では、高島をはじめ島の人たちが運び屋を務めたのはなぜか。

木下教授は、稲作中心の生活に慣れてしまった人たちは舟を操る技術をもたなかったため、漁などで日常的に舟を使っていた島の人たちに白羽の矢を立てたのではないかと見ています。

木下教授は、稲作中心の生活に慣れてしまった人たちは舟を操る技術をもたなかったため、漁などで日常的に舟を使っていた島の人たちに白羽の矢を立てたのではないかと見ています。